《金瓶梅》是我国小说史上第一部文人独立创作的长篇白话世情小说,对后世的小说创作与文化嬗变产生过较大影响,在文学史、文化史上具有重要地位。

近年来,我国《金瓶梅》研究不断取得新的进展,引起国外汉学家的注意。

人民文学出版社出版的《金瓶梅》删节本,齐鲁书社出版的《张竹坡批评第一奇书金瓶梅》删节本,香港星海文化出版有限公司出版的《金瓶梅词话》全校本,都促进了《金瓶梅》研究的深入发展。

《金瓶梅》的版本,大体上可分为两个系统,三种类型。

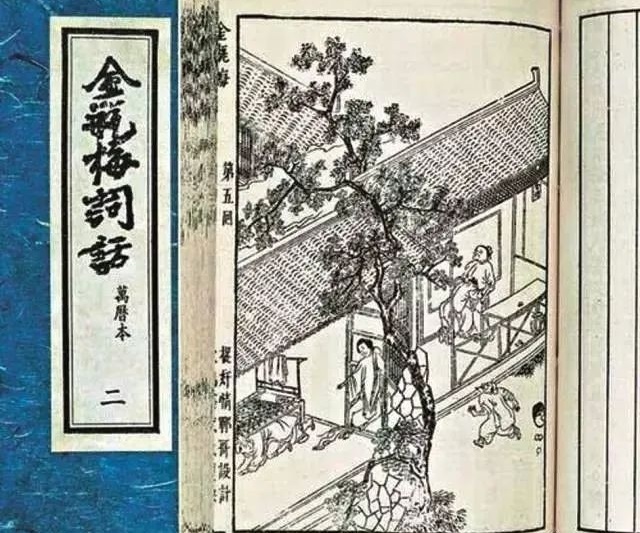

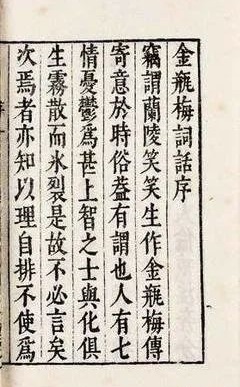

一是词话本系统,即《新刻金瓶梅词话》现存三部完整刻本及一部23回残本(北京图书馆藏本、日本日光山轮王寺慈眼堂藏本、日本德山毛利氏栖息堂藏本及日本京都大学附属图书馆藏残本)。

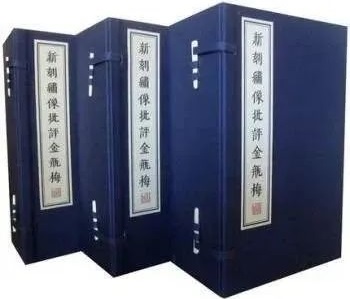

二是崇祯本系统,即《新刻绣像批评金瓶梅》,现存约15部(包括残本、抄本、混合本)。

第三种类型是张评本,即《张竹坡批评第一奇书金瓶梅》,属崇祯本系统,又与崇祯本不同。

在两系三类中,崇祯本处于《金瓶梅》版本流变的中间环节。它据词话本改写而成,又是张评本据以改易、评点的祖本,承上启下,至关紧要。

现存的崇祯本都十分珍贵,一般不易见到,因此,把存世的主要崇祯本全面地校勘一下,出版一部会校本《新刻绣像批评金瓶梅》,就显得十分重要了。

它不仅有助于认识《金瓶梅》的版本系统,而且也是探讨《金瓶梅》成书之谜、作者之谜,研究作品思想艺术价值的客观依据,是《金瓶梅》研究的基础工程。

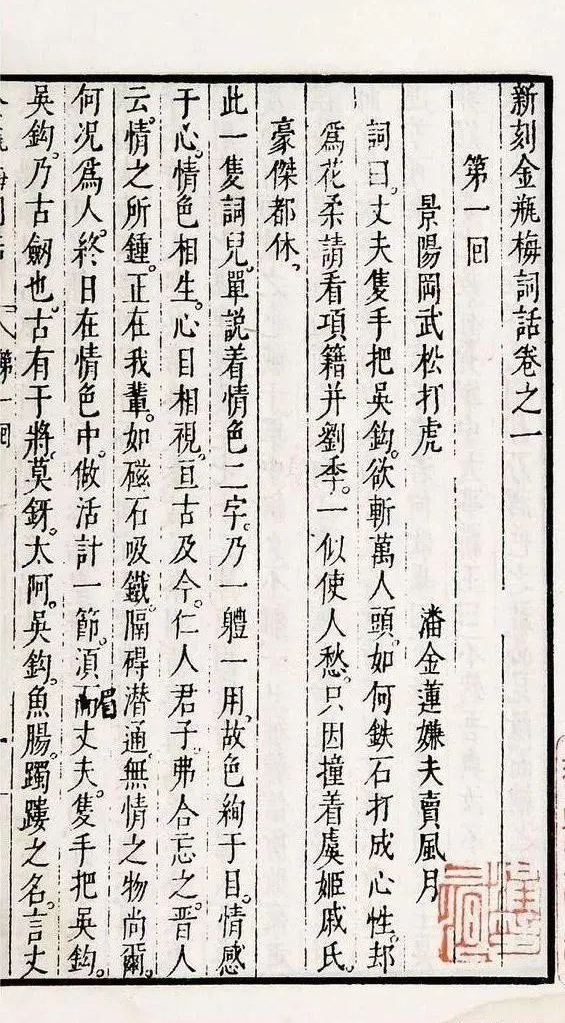

《新刻绣像批评金瓶梅》

一、崇祯诸本的特点、类别及祖互关系

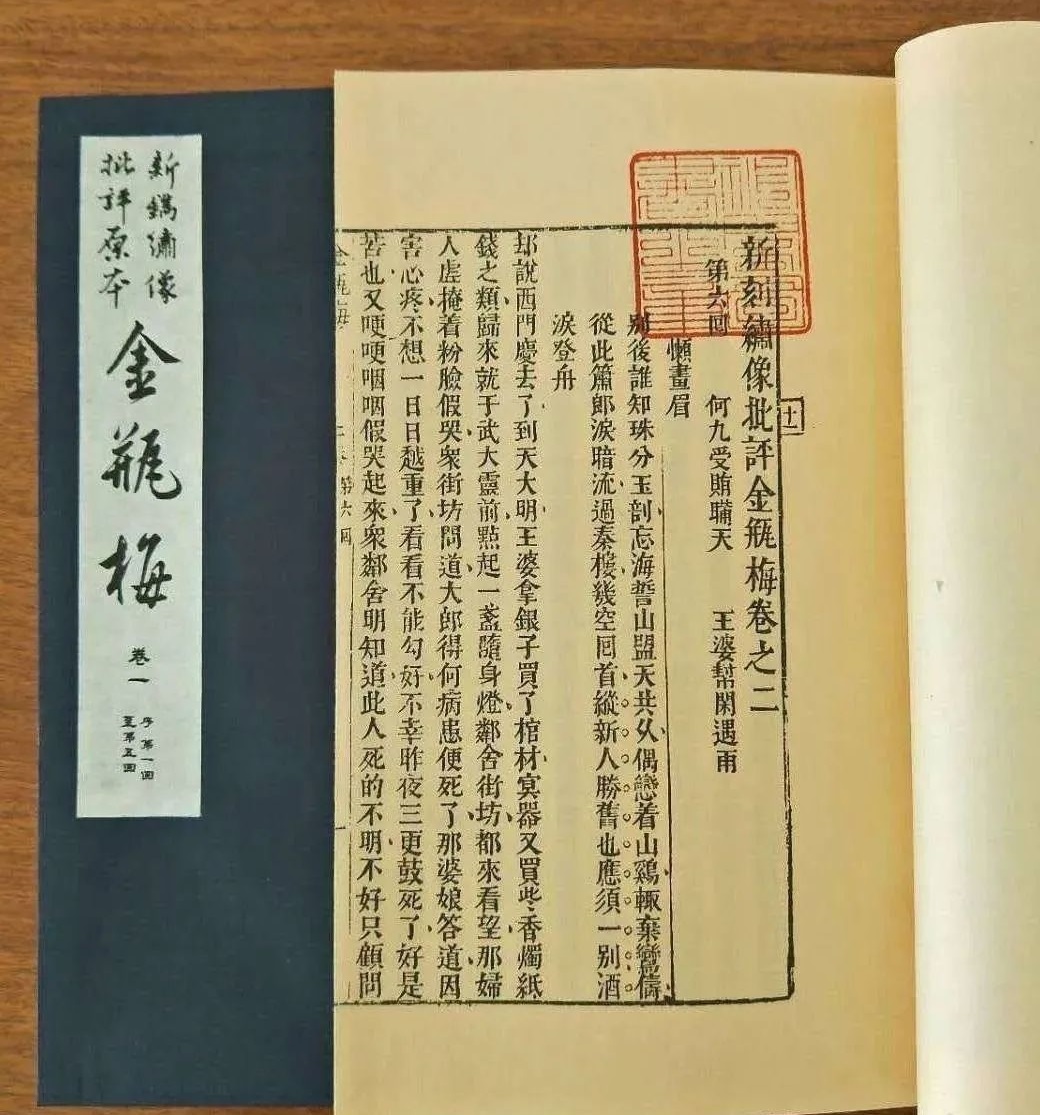

刊刻于十卷本《金瓶梅词话》之后的《新刻绣像批评金瓶梅》,是二十卷一百回本。卷首有东吴弄珠客《金瓶梅序》。书中有插图二百幅,有的图上题有刻工姓名,如刘应祖、刘启先、黄子立、黄汝耀等。

这些刻工活跃在天启、崇祯年间,是新安(今安徽歙县)木刻名手。这种刻本避明崇祯帝朱由检讳。

根据以上特点和刻本的版式字体,一般认为这种本子刻印在崇祯年间,因此简称为祟祯本,又称绣像本或评改本。

现仍存世的崇祯本(包括清初翻刻的崇祯系统版本)有十儿部,各部之间大同中略有小异。从版式上可分为两大类。

一类以北京大学图书馆藏本为代表,书每半页十行,行二十二字,扉页失去,无廿公跋,回首诗词前有“诗曰”或“词曰”二字。

日本天理图书馆藏本、上海图书馆藏甲乙两本、天津图书馆藏本、残存47回本等,均属此类。

另一类以日本内阁文库藏本为代表,书每半页十一行,行二十八字,有扉页,扉页上题《新镌绣像批评原本金瓶梅》,有廿公跋,回首诗词,前多无“诗曰”或“词曰”二字。

首都图书馆藏本、日本京都大学东洋文化研究所藏本属于此类。

崇祯诸本多有眉批和夹批,各本眉批刻印行款不同。北大本、上图甲本以四字一行居多,也有少量二字一行的。

天图本、上图乙本以二字一行居多,偶有四字一行和三字一行的。内阁本眉批三字一行。首图本有夹批无眉批。

为了厘清崇祯诸刻本之间的关系,需要先对几种稀见版本作一简单介绍:

王孝慈旧藏本。王孝慈为书画家,通县人,原藏《新刻绣像批评金瓶梅》插图二册,二百幅。

1933年北平古佚小说刊行会版词话本中的插图,即据王氏藏本影印。图甚精致,署刻工姓名多.第一回第二幅图“武二郎冷遇新哥嫂”栏内右侧题署“新安刘应

祖镌”六字,为现存其它祟祯本插图所无。

其第一回回目“西门庆热结十弟兄”,现存多数本子与之相同,仅天图本、上图乙本略异。从插图和回目判断,王氏藏本可能是崇祯系统的原刻本。

残存四十七回本。近年新发现的,扉页右上题“新镌绣像批评原本”,中间大字“金瓶梅”,右题“本衙藏版”。

插图有九十幅,第五回“饮鸠药武大遭殃”及第二十二回“蕙莲儿偷期蒙爱”,俱题署刻工刘启先姓名。

《新刻绣像批评原本金瓶梅》

此残本版式、眉批行款与北大本相近,卷题也与北大本 相同,但扉页则依内阁本所谓“原本”扉页格式刻印。

此版本兼有两类本子的特征,是较晚出的版本,大约刊印在张评本刻前的顺治或康熙初年,流传至张评本刊印之后。

该书流传中失去五十三回,用张评本配补,成了崇祯本和张评本的混合本。 从明末至清中叶,《金瓶梅》由词话本、崇祯本同步流传演变为崇祯本和张评本同

步流传,其递变端倪,可由此本看出。

吴晓铃先生藏抄本。四函四十册,二十卷百回,是一部书品阔大的乌丝栏大字抄本。抄者为抄本刻制了四方边栏、行间夹线和书口标“金瓶梅”的木版。

吴先生云:“从字体风格看来,应属乾隆前期。”书中秽语删除,无眉批夹批。在崇祯诸本的异文处,此本多与北大本相同,但也有个别地方与北大本不同。

由此看来,此本可能依据崇祯系统原刊本抄录,在研究崇祯本流变及版本校勘上,颇有价值。

《绣刻古本八才子词话》。吴晓铃先生云:“顺治间坊刊《绣像八才子词话》,大兴傅氏碧集馆旧藏。今不悉散佚何许。”(《金瓶梅词话最初刊本间题》)

吴先生把此一种本子视为清代坊刊词话本。美国韩南教授著录:“扉页题《绣刻古本八才子词话》,其下有“本衙藏版”等字。现存五册:序文一篇、目录、第

一、二回,第十一至十五回,第三十至三十五回,第六十五至六十八回。

序文年代顺治二年(1645),序者不详。十卷百回。无插图。”(《金瓶梅的版本及其它》)

韩南把它列入崇祯本系统。因韩南曾借阅傅惜华藏书,笔者采取韩南意见,把此版本列入祟祯本系统。

周越然旧藏本。周越然著录:“新刻绣像批评金瓶梅二十卷百回。明崇祯间刊本,白口,不用上下鱼尾,四周单栏,每半页十行,每行二十二字,眉上有批评,行间有圈点。

卷首有东吴弄珠客序三页,目录十页,精图一百页。此书版刻、文字均佳。”[1]

据版式特征应属北大本一类,与天图本、上图乙本相近或同版。把现存周越然旧藏本第二回图“俏潘娘廉下勾情”影印件与北大本图对勘,北大本图左下有“黄

子立刊”四字,周藏本无(右下有周越然章)。

根据上述稀见版本的著录情况和对现存崇祯诸本的考查,我们大体上可以判定,崇祯系统内部各本之间的关系是这样的:目前仅存插图的通州五氏收藏本为原刊本

或原版复印本。

北大本是以原刊本为底本翻刻的,为现存较完整的崇祯本。以北大本为底本翻刻或再翻刻,产生出天理本、天图本、上图甲乙本、周越然收藏本。

对北大本一类版本稍作改动并重新刊印的,有内阁本、东洋文化研究所本、首图本。后一类版本卷题作了统一,正文文字有改动,所改之处,多数是恢复了词话本

原字词。在上述两类崇祯本流传之后,又刊刻了残存四十七回 本,此本兼有两类版本的特征。 为使读者一目了然,特将所知见诸本关系,列表如下:[2]

万历本

二、崇祯本和万历词话本的关系

祟祯本与万历词话本相同又相异,相异而又相关。兹就崇祯本与万历词话本明显的相异之处,考查一下二者之间的关系。

(一)改写第一回及不收欣欣子序。

崇祯本把第一回“景阳岗武松打虎”改为“西门庆热结十弟兄”。从开首到“知县升堂,武松下马进去”,是改写者手笔,以“财色”论作引子,写至十弟兄在玉皇庙结拜。

文句中有“打选衣帽光鲜”、“看饭来”、“哥子”、“千百斤水牛般力气”等江浙习惯用语。“武松下马进去”以后,文字大体与词语本同,删减了“看顾”、“扠儿难”等词语。

改写后,西门庆先出场,然后是潘金莲嫌夫卖风月,把原武松为主、潘金莲为宾,改成了西门庆、潘金莲为主、武松为宾。

改写者对《金瓶梅》有自己的看法,他反对欣欣子的观点,因此把词话本中与欣欣子序思想一致的四季词、四贪词、引子,统统删去了。

欣欣子序阐述了三个重要观点:

第一,《金瓶梅传》作者是“寄意于时俗,盖有谓也”。

第二,《金瓶梅传》是发愤之作,作者“爱罄平日所蕴者,着斯传”。

第三,《金瓶梅传》虽“语涉俚俗,气含脂粉”,但不是淫书。欣欣子能破儒家诗教传统,提出不要压抑哀乐之情的进步 观点。

他说:“富与贵,人之所慕也,鲜有不至于淫者;哀与怨,人之所恶也,鲜有不至于伤者。 ”这种观点与李赞反对“矫强”、主张“自然发于性情”的反礼教思想是一致的。[ 3]

崇祯本改写者反对这种观点,想用“财色”论、“惩戒”说再造《金瓶梅》,因此他不收欣欣子序。 而东吴弄珠客序因观点与改写者合拍,遂被刊为崇祯本卷首。

欣欣子序

(二) 改写第五十三、五十四回。

崇祯本第五十三、五十四两回,与词话本大异小同。词话本第五十三回“吴月娘承欢求子息,李瓶儿酬愿保官哥”,把月娘求子息和瓶儿保官哥两事联系起来,围绕西门庆“子嗣”这一中心展开情节,中间穿插潘金莲与陈敬济行淫、应伯爵 为李三、黄四借银。

崇祯本第五十三回“潘金莲警散幽欢,吴月娘拜求子息”,把潘金莲与陈敬济行淫描写加浓,并标为回目,把李瓶儿酬愿保官哥的情节作了大幅度删减。

改写者可能认为西门庆不信鬼神,所以把灼龟、刘婆子收惊、钱痰火拜佛、西门庆谢土地、陈经敬走纸 马等文字都删去了。

崇祯本第五十四回把词话本刘太监庄上河边郊园会诸友,改为内相陆地花园会诸友,把瓶儿胃虚血少之病,改为下淋不止之病。

瓶儿死于血山崩,改写者可能认为血少之症与结局不相符而改。

上述两回,尽管文字差异较大,内容亦有增有减,但基本情节并没有改变,仍可以看出崇祯本是据万历词话本改写而成,并非另有一种底本。

值得注意的是,词话本第五十三、五十四两回与前后文脉络贯通,风格也较一致,而崇祯本这两回却描写粗疏,与前后文风格亦不太一致。

例如让应伯爵当西门庆面说:“只大爹他是有名的潘驴邓小闲不少一件”,让陈敬济偷情时扯断潘金莲裤带,都显然不符合人物性格, 手法拙劣。

(三) 崇祯诸本均避崇祯帝朱由检讳,词话本不避。

如词话本第十七回“则虏患何由而至哉!”、“皆由京之不职也”,崇祯本改“由”为“繇”;第九十五回“巡检司”、“吴巡检”,崇祯本改“检”为“简”。

此一现象亦说明崇祯本刊刻在后,并系据词话本而改。

(四) 崇祯本在版刻上保留了词话本的残存因素。

北大本第九卷题作“新刻绣像批点金瓶梅词话卷之九”,天理本、天图本、上图甲乙本第七卷题作“新刻金瓶梅词语卷之七”,这是崇祯本据词话本改写的直接证明。

此外,词话本误刻之字,崇祯本亦往往相沿而误。如词话 本第五十七回:“我前日因往西京”,“西京”为“东京”之误刻,崇祯本相沿;词话本第三十九回:“老爹有甚钓语分付”,“钓”为“钧”之误刻,北大本、内阁本亦相沿。

上述残存因素,可以看作是崇祯本与其母体《新刻金瓶梅词话》之间的脐带。

《新刻金瓶梅词话》

(五) 其它相异之处:

崇祯本删去词话本第八十四回吴月娘为宋江所救一段文字;崇祯本改动词话本中部分情节;崇祯本删去词话本中大量词曲;崇祯本删减或改动了词话本中的方言词语;崇祯本改换了词话本的回首诗词;崇祯本比词话本回目对仗工整等等。

大量版本数据说明,崇祯本是以万历词话本为底本进行改写的,词话本刊印在前,崇祯本刊印在后。崇祯本与词话本是母子关系,而不是兄弟关系。

崇祯本刊印前,也经过一段传抄时间。谢肇涮就提到二十卷抄本间题。

他在《金瓶梅跋》中说:“书凡数百万言,为卷二十,始末不过数年事耳。”这篇跋.一般认为写于万历四十四年至四十六年(1616—1618)。

这时谢肇俐看到的是不全抄本,于袁宏道得其十三,于丘诸城得其十五。看到不全抄本,又云“为卷二十”,说明谢已见到回次目录。二十卷本目录是分卷次排列的。这种抄本是崇祯本的前身。

设计刊刻十卷词话本与筹划改写二十卷本,大约是同步进行的。可能在刊印词话本之时即进行改写,在词话本刊印之后,以刊印的词话本为底本完成改写本定稿工作,于崇祯初年刊印《新刻绣像批评金瓶梅》。

绣像评改本的改写比我们原来想象的时间要早些。但是.崇祯本稿本也不会一早过十卷本的定型本。

蒲安迪教授认为,崇祯本的种种特征来看,它不可能与其母本词话本同时,更不可能早于母本而出生。

三、崇祯本评语在小说批评史上的重要地位

崇祯本评语是古代小说批评的一宗珍贵遗产。

评点者在长篇小说由英雄传奇向世情小说蜕变的转折时期,冲破传统观念,在李贽、袁宏道的“童心”、“性灵”“真趣”、“自然”的审美新意识启示下,对《金瓶梅》艺术成就进行了开拓性的评析。

评点者开始注重真实,注重人物性格心理的品格,在冯梦龙、金圣叹、李渔、张竹坡、脂砚斋之前,达到了古代小说批评的新高度。其主要价值有如下几点:

(一) 肯定《金瓶梅》是一部世情书,而非淫书。

评点者认为书中所写人事天理,全为“世情所有”,“如天造地设”。评点者第一次把《金瓶梅》与《史记》相提并论,认为《金瓶梅》“从太史公笔法来”,“纯是史迁之妙”。

评点者批判了淫书论,他说:“读此书而以为淫者、秽者,无目者也。明末《金瓶梅》评论有三派观点。

第一,从进步文艺思潮出发,对《金瓶梅》的产生表示惊喜、赞赏,以欣欣子、袁宏道、谢肇涮为代表。

第二,接受进步思潮影响,又受着传统观念束缚,对此书持又肯定又否定态度,认为此书是淫书、秽书,所以要刊印,盖为世戒,非为世劝,以东吴弄珠客为代表。

第三,固守传统观念,持全盘否定看法,认为此书淫秽,坏人心术,决当焚之,以董思白为代表。崇祯本评点者鲜明地批评了第二、第三两种观点。

《王汝梅解读》

(二) 分析了《金瓶梅》中众多人物的复杂性格。

鲁迅曾经指出,《红楼梦》的可贵之处在于它突破了我国小说人物塑造中“叙好人完全是好,坏人完全是坏”的传统格局。其实,最早突破这一格局的应该是《金瓶梅》。

《金瓶梅》已经摆脱了传统小说那种简单化的平面描写,开始展现真实的人所具有的复杂矛盾的性格。 对于这一点,崇祯本评点者注意到了。

他在评析潘金莲时,既指出她的“出语狠辣”,“俏心毒口”,惯于“听篱察壁”、“爱小便宜”等弱点,也赞美她的“慧心巧舌”、“韵趣动人”等可爱之处。

评析李瓶儿时,既说她“愚”、“浅”,也指出她“醇厚”、“情深”。即使是西门庆,评点者亦认为作者并非把他写得绝对的恶,指出“西门庆临财往往有廉耻、有良心”,资助朋友时“脱手相赠,全无吝色”。

尤其可贵的是,评点者冲破了封建传统道德的束缚,对潘金莲这样一个“淫妇”,处处流露出赞美和同情。

在潘金莲被杀后,评点者道:“读至此,不敢生悲,不忍称快,然而心实恻恻难言哉!”这是对一个复杂形象的充满矛盾的审美感受。

(三) 评析了作者刻画人物的传神技巧。

评点者说作者“写笑则有声,写想则有形”,并“声影、气味、心思、胎骨”俱摹出,“真炉锤造物之手”。

他特别赞赏对潘金莲的刻画,说其“撒娇弄痴,事事堪入画”,其“灵心利口”,“乖恬”“可爱”。

在四十三回作者写金莲乔妆假哭时,评点者道:“倔强中实含软媚,认真处微带戏弄”,点出作者不仅善于描摹人物的声容笑貌,还能借形传神,展现入物的内心世界。

(四)崇祯本评语显示了评点者新的艺术视角。

传统的评论重教化而不重审美,重史而不重真趣。评点者冲破这种传统,从新的艺术视角对《金瓶梅》全面品评。

他称作者为“写生手”,很多评语肯定作品的写实特点,白描手法,一再评述作者的艺术真趣。

通俗、真趣、写生,这种新的艺术视角,反映了万历中后期的美学追求。

冯梦龙的“事赝实而理真”论,[4]金圣叹的性格论,[5]李渔的幻境论,[6]张竹坡的情理论,[7]脂砚斋的“情情”论,[8]使古代小说批评达到成熟与繁荣的高峰,而早于他们的崇祯本评点者,对明清小说批评的发展,可以说起了奠基与开拓的作用。

袁宏道在1595年传递了《金瓶梅》抄本的第一个信息,惊讶《金瓶梅》的出现,肯定《金瓶梅》的自然之美,[9]谢肇涮在《金瓶梅跋》中称此书为“稗官之上乘”,作者为“炉锤妙手”,特别评述了作者写人物“不徒肖其貌,且并其神传之”的特点。

崇祯本评点,可以看作是袁宏道、谢肇涮对《金瓶梅》评价具体化的审美反映。

本文作者 王汝梅 教授

注释:(从略)

文章作者单位: 吉林大学

本文获授权刊发,原文刊于《王汝梅<金瓶梅>研究精选集》,2015,台湾学生书局有限公司出版。转发请注明出处。